早速大きな鳥居が見えてきた。修学旅行生にも大人気のようだ。

伏見稲荷大社は全国に約3万ある稲荷神社の総本宮だ。

楼門、天正17年(1589年)豊臣秀吉の造営である。

稲荷大神様のお使いであるキツネはいたるところにいる。

外拝殿(げはいでん)、天保11年(1840年)再建。

朱塗りは稲荷大神様のお力の豊穣を表す色だそうだ。

本殿、独特な屋根の形「稲荷造」が美しい。明応8年(1499年)再興。

最近の修学旅行は個別に案内人がいて、

お参り姿の記念写真も撮ってくれるようだ。

神社といえばおみくじ、今日の運勢は?

たくさんの鳥居、願い事を書いて奉納する。

左の階段を上がると千本鳥居が出てくる。その前にきれいな建物があったので撮っておく。

いよいよ鳥居が連続する。この辺は人でいっぱいだ。

願い事が「通る」「通った」意味から江戸時代に始まった鳥居を奉納する習慣、

現在は約1万基あるそうだ。

千本鳥居は鳥居が2列に並んでいる。右側通行です。

キツネの絵馬。願いごとに合わせて表情を自由に描く。

おもかる石。願いごとを思いながら石燈籠の上にのる宝珠石を持ち上げる。

行列ができるほどの人気で、重くてなかなか持ち上がらないようだ。

奥社奉拝所には小さい鳥居がたくさん奉納されていた。

どこまでも鳥居が続く。ここはまだ平らで良い。

徐々に山の中に入っていく。森の中を鳥居が永遠と続く。

朱塗りの鳥居がまっすぐ続く様は迫力がある。

「お塚」と呼ばれる神様の祠(ほこら)が密集している。

新池のほとりにある熊鷹社。ローソクを奉納するようだ。

いよいよ上り坂、階段がきつくなってくる。

四ツ辻。ここから右回りで登るか、左回りで登るか、更に別ルートで下るかの分かれ道だ。

手水舎にも鳥居が奉納されていた。

こんな高いところにも茶屋がある。にしむら亭である。

結局、帰りの電車を気にして下ることにした。

林の中を途切れ途切れに鳥居が続く。これもいい感じだ。

外から眺めるとこんな感じ。ちょっとかわいく感じる。

下りの途中にも茶屋があり、鳥居が売られていた。

ここには石の鳥居が並んでおり、それぞれ神社が祀ってある。

新元号を記念して建てた鳥居か、朱色が美しい。

変わった鳥居を発見。上があいた「あき鳥居」、出世門だそうだ。

本殿付近に戻ってきた。ここには無数の絵馬と千羽鶴が奉納されていた。

SNS映えすると思うのだが、あまり人はいなかった。

美しいグラデーションではないか。

絵馬を飾ろうとするがなかなかつるせない。

やはり一番高いところがいいようだ。

これほど整然と並べられた絵馬は見たことがない。

ここは鳥居の絵馬の奉納所だ。ここも整然として美しい。

全国のいろいろなお稲荷さんを見てきたが、やはり伏見稲荷はすばらしい。

さてこのあとは京都駅の夜景を紹介する。

やはり京都タワーは撮っておかねば。

五重塔と同様京都のシンボルだ。

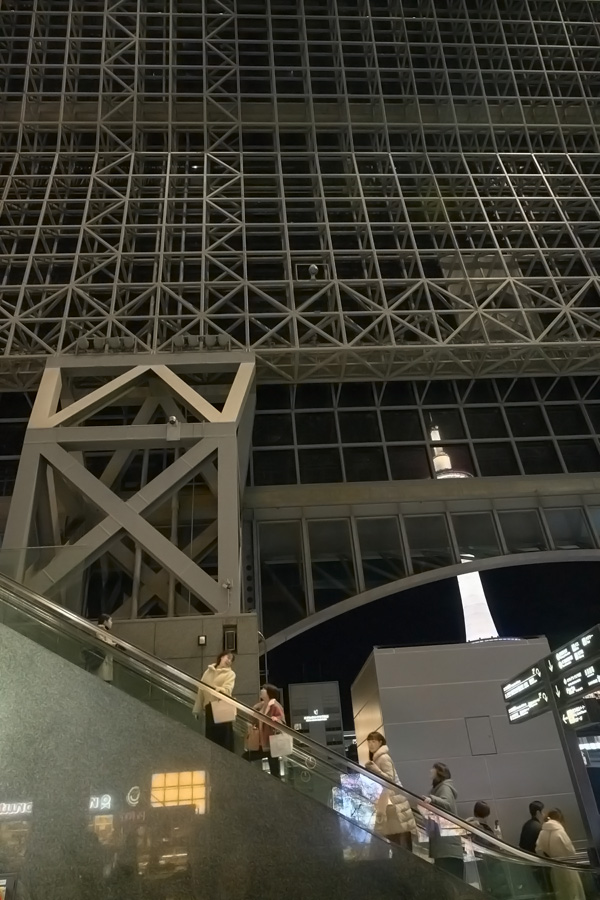

吹き抜けの広い空間にフードコートがある。暗くなるとちょっと休憩したくなる。

駅に通じるデッキも吹き抜けで気持ちが良い。

金属がむき出しの構造はどこか都会的だ。

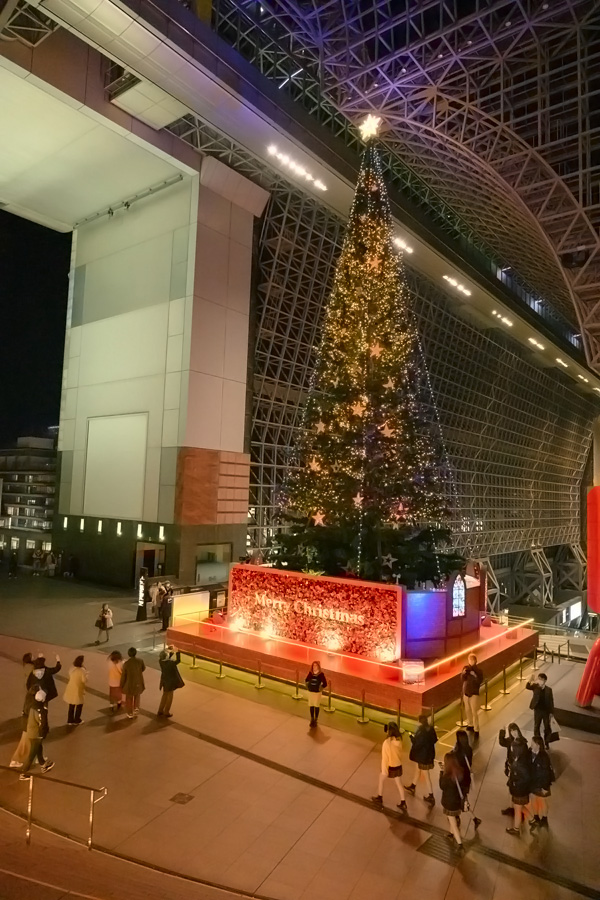

JR京都伊勢丹につながる階段状の広場を降りる。クリスマスツリーが見える。

ツリー付近では多くの人が記念写真を撮っていた。

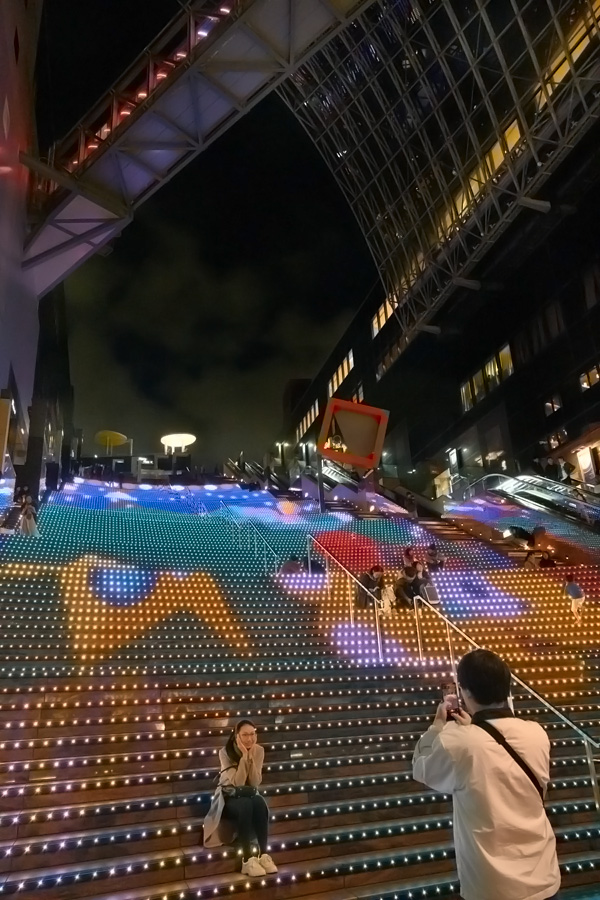

この階段のイルミネーションはすばらしい。

階段脇にはちょっと休憩する場所もある。

自由に座り、話し込んだり写真を撮ったりしている。

4日間の旅が終わったが、やはり京都はすばらしい。

またいつか訪ねてみたいと思う。