石川といえば今は大の里だ。次々に人が訪れ記念写真を撮っていく。

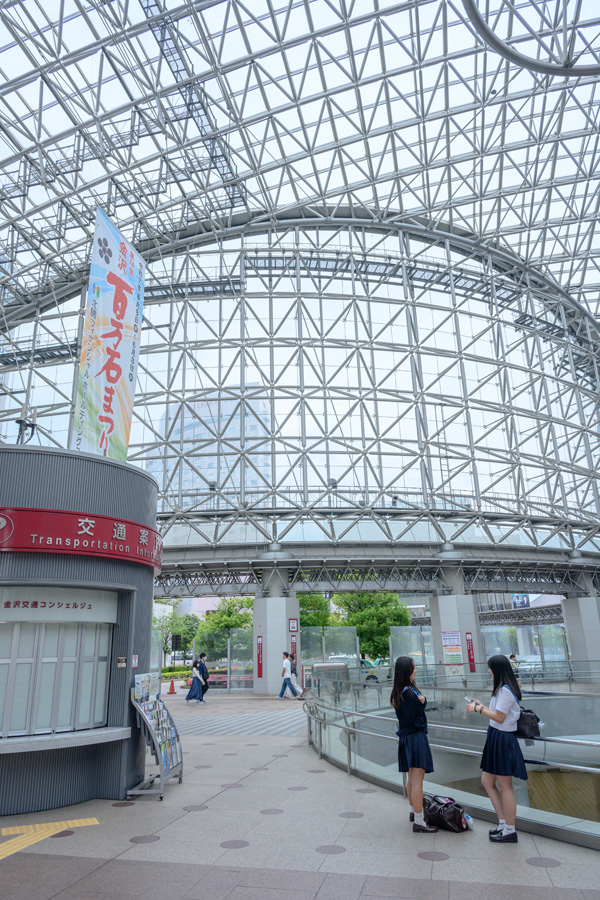

金沢駅東口。世界で最も美しい14駅に日本で唯一選ばれた駅だ。

鼓門(つづみもん)である。すごい迫力だ。

こういうところから見る人の動きは面白い。つい撮ってしまう。

金沢城へやってきた。1788年再建の重要文化財石川門。見えるのは石川櫓だ。

修理が終わりきれいになった。

石川門は典型的な桝形門である。この空間がいい。

平成13年復元完成した五十間長屋、右端が菱櫓だ。

前回訪問時も見たが、忠実に良く作られている。

平成27年に復元完成した橋爪門。

二の丸御殿へ至る最後の門である。

五十間長屋と橋爪門を一緒に収める。

忠実に復元完成した建物は新しいが迫力がある。

そして今、二の丸御殿の復元再建工事が行われていた。

こちらは昔の石垣だ。何か石垣には魅力を感じる。

なお能登半島地震の影響がまだ残っていて、崩れているところもあった。

金沢でも大きな影響があったのかと今更ながらに考える。

1858年に造られた重要文化財の三十間長屋。

やはり昔の建物は風格がある。

石垣の整備が行われていた。暑い中大変な作業だ。

伝統的な建物や遺構を維持するのは大変なことだと実感する。

玉泉院丸庭園、藩主の内庭である。

前回見学した時は工事中だったような気がしたが、記録では完成していたようだ。

初めて見たが中には入れない。周辺の石垣も一部崩れているところがあった。

鼠多門と鼠多門橋。令和2年に復元完成した新しい建物だ。

前回来たときはまだなかった。尾山神社境内に繋がり便利になった。

尾山神社拝殿である。前田利家公を祀る神社だ。

明治6年現在地に社殿を新築している。

結婚式が行われていた。

奥の神門は明治8年建築、重要文化財。

和漢洋の三様式混用の異色の門だ。

城内に戻ってきた。重要文化財、土蔵(鶴丸倉庫)である。

ここは地震の影響がひどく、災害復旧工事で囲いがしてあった。

囲いの合間から撮影、まだまだ地震の影響は残っている。

石垣の組み方の解説をする展示がある。

前回も見たが、今回は外国人観光客が多い。

鶴の丸休憩所。大きなガラス窓から見える景色は、大パノラマで格別だ。

左側の豆皿茶屋で一休み、金箔ののったソフトはおいしかった。

金沢城と別れを告げ、長野市へと向かう。

須坂市にやってきた。長野市の東隣の小さな町だ。

古い町並みが残る。旧小田切家住宅だ。

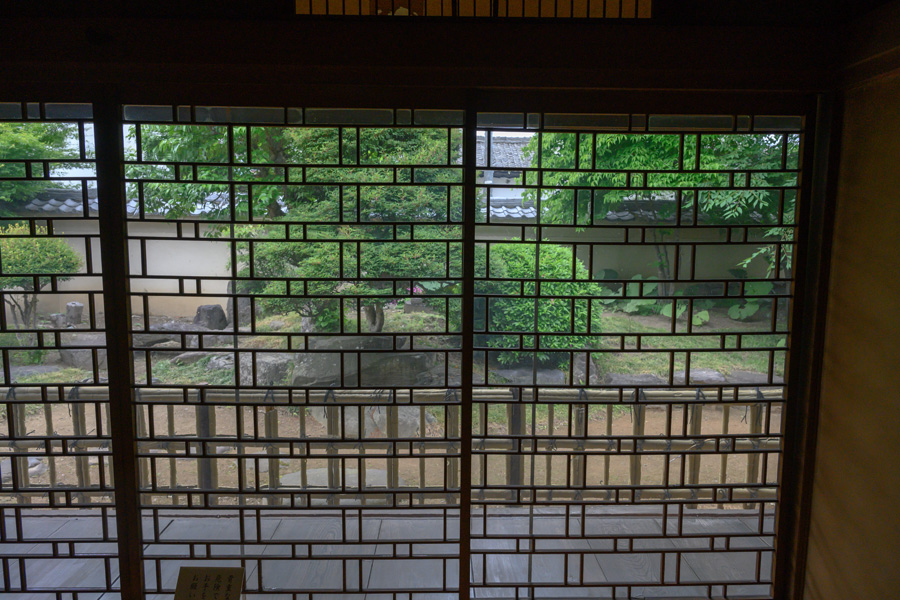

縁側の大きいガラス戸が素敵だ。

小田切家は須坂製紙業発展の要となった人物を輩出している。

昔の少しゆがみのあるガラスは何とも魅力的だ。

この住宅は、小田切辰之助が明治時代に建てたもので、長野県宝になっている。

古民家を利用したお店が並んでいる。ただ人通りは少ない。

小さな町の居酒屋、ポスターの脇にはペイペイ、何か面白い。

笠鉾会館の内部だ。お祭りで使われた笠鉾が展示してある。

観光交流センター「くらっと」。

明治中期建築のまゆ蔵を改装したものだ。

3階建てのまゆ蔵は貴重だという。

製糸家牧新七の住宅兼店舗。明治十年代の建築。広い縁側がいい感じだ。

この住宅は須坂クラシック美術館内にある。

展示されているのは復刻銘仙着物である。

ガラスを障子のように使っている。明治時代らしい作りだが、今見ても魅力的だ。

須坂クラシック美術館入口。

右側の土蔵2階には日本画家岡信孝氏の作品が展示してある。

須坂から上田城へ移動した。この時はかなり強い雨が降り出した。

雨のためカメラだけを持ち城内を散策したが、途中でカメラの電池が切れた。

交換しようと思ったらバックは車の中だ。この一枚が最後の記念写真だ。

6日間の旅は上田城以外は天候にも恵まれ、たくさん歩くこともでき良かった。

写真を整理しているとまたどこかへ行きたくなる。